- 4.55亿年前陆地植物已经开始“疯长”

中国科学院地质与地球物理研究所通过研究,发现了新的地球化学证据,表明陆地植物开始塑造地球表层环境的时间早于以往的认知。陆地植物与海洋初级生产者所产生的有机质,存在显著差异,其中陆地植物形成的有机质具有更高的有机碳/磷比值。

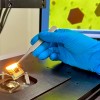

- 效率突破15% 中国新一代太阳能电池研究取得新进展

据央视新闻报道,中国科学院青岛生物能源与过程研究所研究团队在铜锌锡硫硒太阳能电池(CZTSSe)研究中取得重大突破,其光电转换效率突破15%并获国际权威机构认证。CZTSSe是极具潜力的下一代太阳能电池技术,核心优势显著:

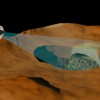

- 月球南极水冰研究有重大突破 为嫦娥七号做准备

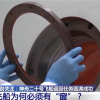

我国计划于2026年前后发射嫦娥七号(CE-7)月球探测器,目标直指月球南极-艾特肯盆地,探测月球南极的水冰资源,其存在与否对未来月球基地的选址与建设至关重要。CE-7探测任务的候选着陆区临近月球南极的沙克尔顿撞击坑,而其重要科学任务之一是开展月球南极水冰的高精度遥感和就位探测。

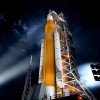

- 重复使用火箭朱雀三号计划今年二季度再次挑战回收

近日,在联合国外空委科技小组委员会第63届会议期间,中国商业航天企业代表蓝箭航天宣布,我国重复使用火箭朱雀三号计划今年第二季度再次开展回收试验。

- 新西兰峡湾惊现已有400岁的巨型深海“王者黑珊瑚”

近日,新西兰南岛峡湾地区的一次深海科考中,科研团队意外发现一株体型惊人的黑珊瑚群体,其庞大尺度和高龄令海洋研究人员大为震撼。这株黑珊瑚生长在峡湾深水区域,高约 4 米、横向展开约 4.5 米,相当于一层楼高、占据一整面水下“墙面”。 研究人员估算,其年龄在 300 至 400 年之间,被认为是目前在新西兰奥特亚罗瓦周边海域发现的体型最大的黑珊瑚之一。

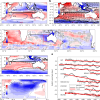

- 南极冰盖融水曾扰动了地球的海洋输送带

一项最新古气候研究显示,在最近两次大规模冰期向间冰期转变的“退冰”过程中,来自南极冰盖的融水曾显著增强南大洋上层与深层海水的分层结构,从而削弱了全球海洋环流这一“地球输送带”的运行效率。 研究强调,南极冰盖对海洋动力学以及全球气候系统具有强大的调控作用,其影响程度远超以往认知。 该成果由马克斯·普朗克化学研究所与布鲁塞尔自由大学的弗朗索瓦·弗里皮亚特(François Fripiat)领衔,并联合多家科研机构合作完成。

- 今晚夜空中有个大写D 今年最亮最大上弦月登场

今晚,2026年最亮最大上弦月将悄然爬上夜空。20时28分,这轮“半遮面”的月亮运行到距离地球仅约37万公里的近地点附近,从地球上看过去,犹如一个大写的英文字母“D”,明晃晃地悬于夜空之上。

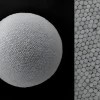

- 金“超球”有望捕获九成太阳能谱 为热利用开辟新路径

研究显示,在任何时刻,约有89000太瓦的太阳能抵达地球表面,但现有技术仍难以充分利用这份巨大资源,尤其是在对整个太阳光谱的吸收上存在明显短板。目前的光伏组件主要将可见光和部分近红外转化为电能,大量紫外和红外能量被浪费;而聚光和太阳热利用系统虽然试图覆盖更宽波段,却受制于吸收材料不完美、基础设施体量大等限制。如何在有限成本和复杂度下,尽可能“榨尽”太阳能谱,成为能源材料领域的重要课题。

- 科学家锁定一段能够抵抗致命真菌病害的关键基因区域

澳大利亚昆士兰大学的研究团队近日宣布,在一种野生香蕉中成功锁定一段能够抵抗致命真菌病害的关键基因区域,有望为全球香蕉产业找到长期而可持续的自我保护“防火墙”。 相关成果已发表于期刊《Horticulture Research》。

- 揭秘微波炉的无火魔法:水分子的狂舞与摩擦生热

日常生活中,我们极为熟悉的加热方式多为热传导或热对流。将铁锅放在烈火上,火焰的热动能率先传递给锅底的金属原子,再由金属传递给紧贴锅底的食物表面,热量一步步向食物中心渗透。这种由表及里的加热机制往往耗时较长。

- 钠离子电池技术新突破:一边储能一边淡化盐水

英国萨里大学的科研团队近日公布一项颠覆传统认知的电池材料研究成果:通过保留水分而非高温“烘干”,一种新型钠基正极材料不仅显著提升了钠离子电池的储能性能,还在实验中展现出净化盐水的能力。

- 年度最大上弦月2月24日现身 大年初八可欣赏

据新华社介绍,2月24日20时28分将迎来今年最大上弦月。届时,月球位于轨道近地点附近,距离地球约37万公里,这轮“半遮面”的上弦月将成为亮眼的天象景观。公众无需借助专业设备,仅凭肉眼即可欣赏。

- 美航天局原定3月的载人绕月任务再次推迟

当地时间2月21日,美国国家航空航天局(NASA)局长贾里德·艾萨克曼表示,由于技术问题,“阿耳忒弥斯2号”绕月任务将进行火箭回撤,取消原定3月的发射。艾萨克曼称,在例行系统再加压操作过程中,团队无法让氦气流经飞行器系统。该问题与此前“阿耳忒弥斯1号”任务中出现的故障特征类似。目前飞行器处于安全状态。

- 三枚NASA火箭直击北极光的电光核心

美国宇航局(NASA)近日在阿拉斯加成功实施两次探空火箭发射任务,将三枚火箭直接送入绚丽的北极光之中,首次“潜入”这一天空奇观背后隐秘而强大的电流系统,获取高质量原位观测数据。

- NASA Artemis II载人绕月任务将于3月6日发射

美国国家航空航天局(NASA)官员表示,在完成关键火箭演练后,NASA计划于3月6日进行“阿耳忒弥斯2号”(Artemis II)载人绕月飞行任务发射。需要注意的是,NASA同时提醒,剩余任务准备工作仍可能导致发射时间推迟。

- 韦伯望远镜首次实现天王星极光3D成像 揭秘冰巨星能量流动

近日,天文学家利用詹姆斯・韦伯空间望远镜,首次成功绘制了天王星极光的 3D 结构图。这一成果对于理解“冰巨星”及其复杂的磁场环境具有里程碑意义。

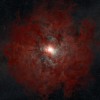

- 天文学家确认一座几乎完全由暗物质构成的“幽灵星系”

一支由多伦多大学李大卫(David Li)领导的天文学家团队近日确认了十个潜在的“暗星系”候选体,这类星系的恒星光极其微弱,以至于传统望远镜几乎无法探测到任何可见信号。 在这批名单中,一座名为“候选暗星系‑2”(Candidate Dark Galaxy‑2,简称 CDG‑2)的天体格外引人注目:研究团队推测,其质量成分可能有多达 99% 来自暗物质,正常物质仅占约 1%。

- 清华大学绘出人类迄今最深宇宙深空图

快科技2月20日消息,清华大学发文称,该校自动化系与天文系联合研究团队取得重大天文突破。依托自研的时空自监督计算成像模型星衍,该团队成功突破天文观测深度极限,绘制出迄今人类最深邃的极致深空星系图像,相关成果发表于《科学》杂志。

- 太空滞留9个多月 NASA认定“星际客机”载人试飞为最高等级事故

据媒体报道,美国国家航空航天局(NASA)于19日发布针对波音公司“星际客机”载人试飞任务的调查报告,正式将此次因飞船故障导致宇航员滞留国际空间站的事故,定为严重程度最高的“A类”事故。这起事件直接导致两名宇航员在国际空间站“超期滞留”长达9个多月。

- 南印度洋盐度悄然下降 气候变暖正重塑全球海洋淡水版图

最新研究显示,西澳大利亚附近的南印度洋大片海域正在以罕见速度变淡,其盐度正以科学家口中“惊人”的速度下降,这一“静悄悄”的变化可能对全球海洋环流和海洋生态系统产生深远影响。海水盐度不仅决定海水的分层结构和洋流如何在全球输送热量,也影响营养物质能否顺利到达阳光能够照到的表层,因此这一趋势引发了科研界的高度关注。

- 失落的土星卫星或同时孕育了土卫六和土星环

美国塞提研究所近日发布的一项最新研究提出,大名鼎鼎的土星光环以及其最大的卫星——泰坦(土卫六),可能都源于一次发生在卫星之间的“灾难性碰撞”。这一观点为土星系统增添了一个此前缺失的演化篇章,也为土星光环为何“出奇年轻”的谜团提供了全新解释。

- 2000年前水晶杯撞脸现代玻璃杯 迄今最大水晶制品文物

杭州博物馆的镇馆之宝中,有一件造型极为特别的器物——战国水晶杯。它呈喇叭状,器口微敞,杯壁斜直,圈足外撇,乍看之下,几乎与如今商店里常见的玻璃杯如出一辙。

- 五十年难题告破 科学家终于合成出曾经被认为不可能存在的硅芳烃

一项被认为几乎不可能完成的化学挑战,近日终于迎来突破:科研团队首次成功合成由五个硅原子构成的芳香性环状化合物“戊硅环戊二烯负离子”(pentasilacyclopentadienide),验证了数十年来的理论预言,并为开发具有工业价值的新型化合物打开了大门。这一成果来自萨尔大学,论文已发表于权威期刊《科学》(Science)。

- 南非射电望远镜发现已知最遥远的羟基巨脉泽 距地80亿光年

南非射电天文台宣布,由比勒陀利亚大学领衔的国际天文学家团队利用MeerKAT射电望远镜,成功捕捉到距离地球超过80亿光年的羟基巨脉泽信号。这是人类迄今探测到的最遥远、最明亮的该类天体,刷新了此前50亿光年的观测纪录。

- 科学家在陶瓷上刻出全球最小二维码

奥地利维也纳工业大学(TU Wien)的研究团队近日宣布,他们在一层陶瓷薄膜上“刻出”了目前世界上最小的二维码,并因此获得吉尼斯世界纪录认证。 这一二维码面积仅为1.98平方微米,比许多细菌还要小,单个像素尺寸只有49纳米,展现出极高精度的纳米级结构加工能力。

- 逾2500种外来植物被认为具备定居北极潜力

一项最新研究警告,全球公认对生物多样性威胁巨大的外来物种,未来可能在北极大规模落脚,北极地区的生态脆弱性远超以往认知。研究显示,全球超过2500种外来植物在当前气候条件下都可能在北极找到适宜生存空间,其中以挪威北部和斯瓦尔巴群岛风险最高。

- NASA修复燃料泄漏后重启载人登月发射演练 最早3月升空

美国国家航空航天局(NASA)在修复了危险的燃料泄漏问题后,于当地时间周二再次启动了数十年来首次载人登月任务的发射倒计时演练。此前的泄漏已将飞行任务推迟至3月。

- 科学家在5亿年前三叶虫化石中发现生命关键基石:几丁质

德克萨斯大学圣安东尼奥分校(UTSA)的一支国际研究团队近日取得了重大发现,他们在超过5亿年历史的三叶虫化石中检测到了保存完好的几丁质(chitin)化学证据。这一发现不仅挑战了科学界关于生物碳保存时限的传统认知,也为理解地球长期的碳循环提供了全新的视角。该研究成果已发表在专注于古生物学和沉积学记录的期刊《PALAIOS》上 。

- 研究发现最古老的脊椎动物祖先竟拥有四只眼睛

据《自然》(Nature)杂志最新发表的一项研究显示,所有脊椎动物(包括人类)最早期的祖先可能并不像我们今天这样只用两只眼睛看世界,而是拥有四只眼睛。这项惊人的发现指出,这些远古生物多出来的“额头眼”并没有完全消失,而是演变成了深埋于人类大脑中的松果体,负责调节我们的睡眠周期,尽管它已不再具备成像功能。

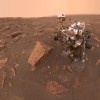

- NASA火星探测车发现用陨石输送无法解释的有机分子

美国国家航空航天局的"好奇号"火星探测车在火星上发现了一些迄今为止最大的有机分子,科学家表示,普通的地质过程可能无法完全解释它们的存在。一项最新科学研究表明,已知的非生物过程可能不足以解释"好奇号"探测车从火星岩石样本中发现的有机物质数量。有机化合物是围绕碳原子构建的分子,在地球上,以碳为基础的化学反应构成了生命的基础,尽管某些有机分子也可以通过非生命的化学反应产生。

- 科学家发现本不应存在的LHS 1903行星系统

近日,科学家发现了一个颠覆现有行星形成理论的特殊行星系统,该系统围绕银河系厚盘内的红矮星 LHS 1903 运行,其行星排布被学界认为是 “本不该存在” 的,相关研究结论发表于《科学》期刊。

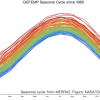

- 地球升温正在以前所未有的速度加速 原因何在?

据《华盛顿邮报》报道,全球气温在过去几十年中持续上升,但多位科学家指出,目前的升温速度已达到前所未有的水平。一项基于美国国家航空航天局(NASA)数据集的最新分析显示,有记录以来最快的升温速度出现在过去30年间。

- UCLA科学家研发新型防晒霜 解决氧化锌带来的"假白"难题

加州大学洛杉矶分校(UCLA)的研究人员近日开发出一种新型矿物防晒霜,成功解决了传统氧化锌防晒产品在皮肤上留下厚重白色涂层的长期难题。氧化锌一直被认为是最优质的防晒成分之一,因其能够同时阻挡UVB和UVA两种紫外线,但其涂抹后的白色效果却让许多消费者望而却步,这也成为人们不愿使用防晒霜的主要原因之一。

- 瑞典科学家利用黄金与光线让宇宙“隐形粘合剂”现形

瑞典查尔姆斯理工大学的研究人员近日取得了一项突破性进展,他们开发出一种简单而高效的新方法,成功将维系宇宙微观物质的“隐形力量”转化为肉眼可见的色彩。这项研究利用金箔碎片、盐水和光线构建了一个独特的观测平台,让科学家能够直观地研究被称为“自然界隐形粘合剂”的微观力场。

- 文学家首次完整记录恒星塌缩成黑洞的全过程

天文学家目睹了一颗垂死恒星未能爆发成超新星,而是直接塌缩成黑洞的罕见过程。这一非凡的观测成为迄今为止记录恒星转变为黑洞最完整的观测记录,使天文学家能够构建该过程的全面物理图景。

- 4亿年前鱼类化石改写陆地生命起源史

科学家在澳大利亚和中国发现的古老肺鱼化石揭示了地球最早期鱼类演化的全新见解,这些鱼类生活在距今超过4亿年前。两项独立研究分别由澳大利亚和中国的研究团队完成,为古代肺鱼提供了新的证据,而肺鱼正是最终登上陆地的四足动物最近的现存亲属。这些发现延续了数十年来对澳大利亚西部北部地区富含化石的戈戈遗址的田野工作,由科学家们与中国科学院合作进行。

- 中国完成首次火箭芯一级箭体海上打捞回收任务

据中国载人航天工程办公室消息,北京时间2026年2月11日,在长征十号运载火箭系统低空演示验证与梦舟载人飞船系统最大动压逃逸飞行试验中,火箭完成低空演示验证飞行并在海上安全溅落。

- 玻璃材质“纤维麦克风”问世 可在极端高温与强电磁环境中精确拾音

上海大学科研团队近日研发出一种完全由二氧化硅光纤制成的超细麦克风,其直径细如发丝,却能够探测远超人耳听觉上限的大范围超声信号,并可在高达1000摄氏度的环境中持续工作。 由于整个器件采用玻璃光学结构而非传统电子元件,它在极端高温和强电磁干扰环境下依然能保持性能稳定,被视为在极端工况下突破传统传感器局限的重要尝试。

- 梦舟载人飞船最大动压逃逸试验成功 专家揭秘细节

日前,长征十号运载火箭系统低空演示验证与梦舟载人飞船系统最大动压逃逸飞行试验成功,标志着我国载人月球探测工程研制工作取得重要阶段性突破。与以往神舟飞船“火箭负责逃逸、飞船负责救生”的经典模式不同,梦舟载人飞船系统承担逃逸飞行功能,全面负责逃逸与救生两项任务,火箭仅负责故障检测与告警,飞船自带逃逸塔独立完成逃逸机动。

- 地球宜居之谜:科学家发现“水之外”的关键条件

地球之所以成为孕育生命的行星,可能源于其在诞生之初恰到好处地达成了一种微妙的化学平衡,使关键的生命元素既没有被封存在行星核心深处,也没有逃逸到太空中。一项由瑞士苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)研究团队主导的最新研究指出,单有液态水远远不够,行星在形成金属内核的早期阶段,必须满足极为狭窄的含氧条件,才能同时保留对生命至关重要的磷和氮。

- 官宣!长征十号甲火箭一子级成功完成海上可控溅落回收

2月11日,长征十号甲液体运载火箭在文昌航天发射场成功完成系统低空演示验证与梦舟载人飞船系统最大动压逃逸飞行试验。火箭一级箭体和飞船返回舱分别按程序受控安全溅落于预定海域。

- “天关”卫星捕捉到罕见黑洞事件:吞噬了一颗白矮星

中国科学院国家天文台公布重磅发现,我国“天关”卫星捕捉到人类首次观测到的中等质量黑洞撕裂并吞噬白矮星的极端宇宙事件。该事件编号为 EP250702a,相关成果发表于《科学通报》封面。

- 梦舟载人飞船返回舱海上搜索回收成功完成

据中国载人航天办公室官方消息,北京时间2026年2月11日,在长征十号运载火箭系统低空演示验证与梦舟载人飞船系统最大动压逃逸飞行试验中,梦舟载人飞船成功实施最大动压逃逸,并在海上安全溅落。

- 京都大学团队提出“太空天气或可触发地震”的新机理假说

京都大学的研究人员近日提出一项全新的理论模型,试图解释太阳活动等“太空天气”如何在特定条件下,微弱但可能关键性地影响地壳深处的破裂过程,从而在极少数情况下“推动”大型地震的发生。

- 森林在紫外光下悄然发光 鹿或借隐秘“光告示牌”交流

在草原上,狮子等顶级掠食者会通过咆哮高调宣布自己的存在,它们不太需要隐藏行踪。然而,对体型较小、处于食物链下层的鹿而言,发出响亮的声音反而可能招致危险,因此它们更依赖安静而隐秘的方式彼此沟通。一项发表在期刊《Ecology and Evolution》的最新研究显示,鹿在林中留下的“标记点”(如角擦痕和刨地痕迹)在紫外光照射下会产生肉眼难以察觉的荧光,而鹿本身能够看见这种“隐形光”。

- 陈忠伟院士团队已顺利完成超低温锂电池实地测试

我国锂电池低温研究实现重大突破。近日,中国科学院大连化学物理研究陈忠伟院士团队已在黑龙江漠河顺利完成超低温锂电池实地测试。这一关键成果标志着我国自主研发的电池技术已能稳定支撑各类设备在极端低温环境下实现“即插即用”,成功破解了长期困扰极寒地区的电池能源供给难题。

- 长征十号火箭+梦舟载人飞船首飞成功

北京时间2026年2月11日,我国在文昌航天发射场成功组织实施长征十号运载火箭系统低空演示验证与梦舟载人飞船系统最大动压逃逸飞行试验,取得圆满成功!这是继长征十号运载火箭系留点火、梦舟载人飞船零高度逃逸飞行、揽月着陆器着陆起飞综合验证等试验后,我国载人月球探测工程的又一项研制性飞行试验,标志研制工作取得重要阶段性突破。

- 受章鱼启发的水凝胶在温度变化或溶剂作用下会显现隐藏图像

一项受章鱼皮肤启发的新研究展示了未来自适应伪装技术的雏形:宾夕法尼亚州立大学工程团队开发出一种新型水凝胶材料,能够在温度变化或接触不同溶剂时呈现或隐藏预先编码的图像,被形容为“像活的一样回应环境”的合成皮肤。 在最新发表于《自然·通讯》的论文中,研究人员指出,这种材料可以对微小环境刺激做出可逆视觉响应,有望应用于伪装、传感和智能包装等多个领域。

- 小行星贝努样本改写了生命起源的故事

美国宾夕法尼亚州立大学的最新研究显示,来自小行星“贝努”(Bennu)的微量尘埃样本正在改变科学界对生命基本组成如何在宇宙中形成的传统认知。研究团队在这颗约有46亿年历史的小行星岩石中确认存在多种氨基酸,这些样本由美国宇航局(NASA)的“OSIRIS-REx”探测器在2023年成功采集并带回地球,证实了生命的基础原料确实广泛存在于地外天体之上。然而,这些分子究竟通过怎样的化学途径在太空中诞生,此前一直是悬而未决的问题。

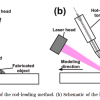

- 广岛大学攻克钨碳化物3D打印难题 用“软化”而非熔化重塑超硬材料

日本广岛大学科研团队近期宣布,成功摸索出一套可用于3D打印硬质合金钨碳化物–钴的新工艺,为极端工况下使用的高端工具制造打开了新路径。 这一突破攻克了增材制造领域长期存在的关键难题:如何在不破坏内部结构的前提下,对超硬复合材料进行复杂成形。

- 金星地下巨型熔岩隧道现身:或重塑人类对“地球孪生”的认知

意大利特伦托大学科研团队近日宣布,他们在金星表面之下发现了一条巨型空洞熔岩隧道,为人类首次提供了关于这颗“地球孪生星”地下火山结构的直接证据。 这一发现表明,金星的火山活动极有可能在其地质演化中扮演了长期而关键的角色。

- 研究称“哈雷彗星”或命名有误 真正发现其周期性的或是一位中世纪修士

荷兰莱顿大学的最新研究指出,人类对“哈雷彗星”周期性回归的认识,可能远早于启蒙时代的天文学家埃德蒙·哈雷,而最早识别出这一规律的,很可能是一位生活在11世纪的英国修士。

- 哈勃捕捉到“狂野恒星育婴室”新生恒星点亮邻近气体云

欧洲航天局与美国航天局的哈勃空间望远镜近日拍摄到一幅引人注目的宇宙图像:在距离地球约16万光年的大麦哲伦云内,一片剧烈的恒星诞生活动正点亮弥漫星际空间的气体云,勾勒出令人惊叹的“恒星育婴室”景象。

- 哈勃望远镜发现奇异巨型圆盘 其体积达太阳系的40倍

美国宇航局天文学家利用哈勃太空望远镜,首次在可见光下清晰成像一块迄今观测到最大的年轻恒星周围行星形成盘,其直径接近 4000 亿英里,大约相当于我们太阳系至柯伊伯带边缘跨度的 40 倍。 这一庞大而紊乱的尘埃与气体盘结构异常复杂,有望改写科学界对行星系统在极端环境下如何诞生的理论。

- 最新基因研究力挺“长年代”假说:人类60000年前跨海抵达澳洲

一项由英国哈德斯菲尔德大学考古基因学研究团队和南安普顿大学海事考古中心联合完成的最新研究显示,现代人类大约在六万年前已经跨海抵达当时由新几内亚和澳大利亚连成的古大陆“萨胡尔”(Sahul),并且很可能通过多条海上航线完成了这一史前迁徙。

- 研究发现生命学会呼吸氧气的时间比科学家想象早了数亿年

一项最新研究显示,地球上生命利用氧气进行有氧呼吸的能力,可能在大气中氧气真正大量稳定积累之前的数亿年就已出现,从而改写了科学界对早期地球演化和生命创新时间表的传统认知。

- 数学思维可能早在文字出现之前就已发展起来

一项最新研究提出,人类的数学思维可能远早于文字系统的出现,在约8000年前的新石器时代美索不达米亚地区就已萌芽。传统观点通常将数学起源与五六千年前文字的出现联系在一起,但研究者在北美索不达米亚多处哈拉夫文化遗址出土的彩绘陶器上发现了规则精密的花卉图案,认为这反映了当时人群已具备相当复杂的抽象和几何认知能力。

- 中国成功发射可重复使用试验航天器,它究竟是什么?

中国航天领域再次取得重要进展。据新华社消息,2月7日,中国在酒泉卫星发射中心使用长征二号F运载火箭,成功发射一型可重复使用试验航天器。试验航天器将按计划开展可重复使用试验航天器技术验证,为和平利用太空提供技术支撑。

- “贴贴”可以更抗晒 研究称植物间的个体接触可构建预警网络对抗环境压力

最新研究发现,当植物的叶片彼此接触时,会形成一种生物信号网络,提前向“邻居”发出环境压力预警,从而显著提升整片植株群体抵御强光等压力的能力。 研究团队指出,这一现象有望改变我们对植物间关系的传统认知——它们不只是竞争者,也会在恶劣环境下“抱团取暖”。

- NASA终于松口 允许宇航员带手机去月球

就在本周,NASA新任局长贾里德·艾萨克曼(Jared Isaacman)在社交平台X上宣布了一项令果粉和航天迷共同振奋的消息。从即将来临的Crew-12载人任务和阿尔忒弥斯2号(Artemis II)绕月飞行任务开始,宇航员将被允许携带iPhone及其他现代智能手机进入太空轨道,甚至前往月球。

- 我国重大研究成果发布:娥六号月背样品改写月球撞击史

近日,中国科学家用一份来自月球背面的样品优化了沿用数十年的月球撞击历史模型。北京时间2026年2月5日,一项发表在《科学进展》的研究引发科学界的广泛关注:中国科学院地质与地球物理研究所和中国科学院空天信息创新研究院等单位的科学家,基于嫦娥六号月球背面样品,结合月球遥感图像,修正了沿用数十年的月球撞击坑年代学模型。

- 过年摆它想招财 咬一口却进医院

近年来,每当新春佳节来临,各地的花卉市场都会看到一种造型喜庆的植物“黄金果”,果实像一盏盏小灯笼,金黄饱满,逗人喜爱,果丛中点缀着几枝绿叶。仔细看,果子的形状有点像缩小版的柠檬,表皮却光滑得多。在靠近果柄的基部位置还有 5 个像手指的凸起,显得格外独特。

- 百年天书终破译 三国赤壁摩崖8号石刻首次全部可读

沉寂百年的赤壁摩崖8号石刻,终于在多学科力量的协作下重见天日。近日,武汉大学历史学院团队联合赤壁市文旅局、赤壁三国古战场管理有限公司,成功释读出这处长期“漫漶不清”的石刻主体内容。

- 为什么大型商超很少卖国产香蕉?一大制约难以突破

如果你留意过,可能会发现在大型商超里售卖的香蕉基本都是进口而来,最常见的来自菲律宾、厄瓜多尔等,基本上看不到国产香蕉。实际上我国香蕉产量并不低,数据显示,2024年我国国产香蕉产量达1175.97万吨,占国内1498.9万吨表观消费量的78.5%,妥妥的主力。

- 美载人绕月任务演练因故障中止 发射计划推迟至3月

美国航空航天局(NASA)于2日对“阿尔忒弥斯2号”载人绕月飞行任务进行综合演练,内容涵盖推进剂加注、发射倒计时等关键环节。然而,由于火箭核心级的推进剂接口出现液氢泄漏,倒计时程序被迫中止。NASA局长比尔·纳尔逊随后表示,任务发射窗口将从原定的2月推迟至3月。

- 800元一颗 粉菠萝凭什么这么贵?

近期,各大电商平台上新了一款来自美洲的“粉菠萝”。单看它的表皮,似乎和常见的菠萝没什么区别,切开后,内部的果肉不是色泽金黄,而是颇为梦幻的粉红色,乍一看甚至有点像西瓜瓤。再看这种粉菠萝的价格,比颜色还让人刷新认知——单颗粉菠萝售价达人民币 800 多元,是普通菠萝的十几倍乃至几十倍。

- 全球森林中最重要的“通才”树种正加速消失

气候变化、毁林和栖息地丧失,正在悄然重塑全球森林面貌,让原本多样、复杂的森林越来越趋于单一,由一批生长迅速的“通才”树种占据主导,而那些生长缓慢、生态功能关键的“专才”树种则在加速退场。最新发表在《Nature Plants》上的一项大规模国际研究警告,这一“同质化”趋势不仅意味着生物多样性下降,也将削弱森林抵御极端事件的能力,削弱其长期固碳功能。

- 南方科大设计出仿人体骨骼设计的柔性机器人GrowHR

受人体骨骼启发,南方科技大学王宏强教授团队近日研发出一种可生长、可变形、并能灵活移动的软体人形机器人——GrowHR,为人形机器人的发展提供了全新的柔性化思路。与传统刚性机器人不同,GrowHR的核心设计源于对人体骨骼的仿生。骨骼所具有的生长性、轻质高强和吸收冲击等特性,启发了团队研发一种基于气动膨胀结构与多维稳定机制的新型柔性机构。

- 中国计划向日地引力平衡L5点发射“羲和二号”

记者1月31日从日地L5太阳探测工程“羲和二号”项目启动会暨科学研讨会上了解到,我国计划2028年至2029年间,择机向日地L5点发射“羲和二号”。

- 俄罗斯天空出现4个月亮:经反射、折射形成的虚像

当地时间2月1日晚,俄罗斯天空突然出现了4个月亮的奇观,这也引发了全球网友的热议。当时,俄罗斯圣彼得堡的天空中出现了“假月”现象,当地城市居民可以同时看到“4个月亮”。

- 研究发现北美桥梁风险已是全球最高

一项针对全球大型桥梁的最新研究显示,北美和非洲的桥梁目前面临着全球最高的失效风险,其中北美桥梁的整体状况在各大洲中最为堪忧。研究团队建议,借助卫星雷达进行持续监测,有望在结构问题酿成灾难性坍塌之前发出预警,改变各国基础设施风险管理方式。

- 以木质高分子取代有毒涂层 瑞士团队开发更环保的热敏纸

科学家早已能用木材制造头盔、电池甚至跑车,如今,他们又把目光投向日常几乎人人接触却少有人在意的热敏纸,这一变化有望在悄然间大幅降低环境与健康风险。

- NASA启动载人绕月飞行前关键测试 时隔54年人类即将重返月球

日前,NASA(美国宇航局)开始为期两天的模拟倒计时,为新型登月火箭的燃料加注做准备,最早将于2月8日发射。报道称,这是一项至关重要的测试,将决定四名宇航员何时搭乘火箭进行绕月飞行。

- 詹姆斯·韦伯望远镜绘制迄今最精细暗物质地图 涵盖近80万个星系

天文学家依托詹姆斯·韦伯空间望远镜最新观测数据,绘制出人类目前精度最高的宇宙暗物质分布图,首次在大尺度上清晰呈现出横跨数十亿光年的“宇宙骨架”和由暗物质构成的隐形纤维网络。相关研究成果已发表于《自然·天文学》,团队利用韦伯的红外探测能力,对著名的COSMOS深空观测区域中近80万个星系进行了长时间观测与统计分析,借此重建出暗物质如何自宇宙早期起主导大尺度结构形成的详细图景。

- 利用超对撞机余热供暖 CERN开启绿色“副业”

欧洲核子研究中心(CERN)的大型强子对撞机(LHC)曾因发现希格斯玻色子、推动人类对物理现实的重新认知而闻名,如今又多了一个更接地气的新角色——为附近社区的数千户家庭和商业建筑提供集中供暖。

- 蓝色起源关闭 “新谢泼德”火箭项目 专注于月球着陆器开发

蓝色起源公司(Blue Origin)周五表示,曾将凯蒂-佩里(Katy Perry)和威廉-夏特纳(William Shatner)等名人送上太空的太空旅游火箭项目将至少停运两年,此举是该公司关闭其核心太空旅游项目,以集中精力为美国国家航空航天局(NASA)建造月球着陆器。

- 佛州寒潮来袭 迫使阿耳忒弥斯II号任务再度推迟发射

受一股席卷佛罗里达的寒冷与大风天气影响,美国国家航空航天局(NASA)宣布,将阿耳忒弥斯Ⅱ号太空发射系统(SLS)火箭的“湿彩排”时间调整至当地时间2月2日(星期一)。 NASA表示,只有在这次关键测试顺利完成后,才会正式确定阿耳忒弥斯Ⅱ号的发射日期。

- 银河系深处发现神秘“长周期信号源” 或指向全新天体物理机制

国际射电天文学研究中心(ICRAR)与多国科研团队合作,发现了一类前所未见的宇宙天体现象:一枚代号为 ASKAP J1832-0911 的神秘天体,正以极其规律的方式向银河系各处发出强烈的无线电与 X 射线信号。

- 韦伯望远镜拍到龙形喷流 科学家称之"宇宙龙卷风"

去年3月,NASA正式发布了由韦伯望远镜拍摄到的震撼一幕,就在今日,NASA补充近红外高清图像。韦伯太空望远镜捕捉到的系“龙形喷流”景观,官方名称为赫比格-哈罗49/50,也被科学家亲切地描述为 “宇宙龙卷风”(Cosmic Tornado)。

- 梦舟一号飞行任务启动标识征集 新一代载人飞船今年发射

据中国载人航天工程官网显示,2026年度载人航天飞行任务标识征集活动于2025年11月1日正式启动,到12月30日截止收稿时刻为止,共收到来自社会各界投稿500余个。经初审,针对天舟十号飞行任务、神舟二十三号载人飞行任务、神舟二十四号载人飞行任务、梦舟一号飞行任务等4次任务各遴选出了10个进入网络投票阶段的标识候选方案。

- 科学家在歌德的琥珀藏品中发现约4000万年前蚂蚁化石

德国耶拿弗里德里希·席勒大学的研究团队近日在约翰·沃尔夫冈·冯·歌德留下的一批历史琥珀藏品中,发现了一只约有 4000 万年历史的蚂蚁化石和另外两种昆虫,为古生物学和形态学研究提供了罕见的新线索。这些琥珀现由魏玛古典基金会保管,共有 40 块来自波罗的海地区的标本,外观上不过是温暖金黄的“石头”,其内部的生物包裹体在未经抛光的状态下极为难以察觉。

- 复旦太空电子器件研究迎来革命性突破 人造卫星可更轻、更耐用、更省电

今日,复旦大学两项科研成果同时发表于《自然》(Nature)。在太空中,高能粒子等空间辐射无处不在,极易引发硅基电子器件性能退化,甚至导致灾难性故障,这严重威胁着航天器的在轨寿命。

- 距地球约146光年 银河系发现潜在宜居候选行星

据新华社报道,澳大利亚南昆士兰大学团队最新宣布新发现——HD 137010 b行星。这是一颗比地球大6%的岩石行星候选体,距地球约146光年,环绕类太阳恒星运行,轨道周期约355 天(与地球一年几乎一致),位于恒星宜居带外缘,理论上可能存在液态水。

- 廉价工业金属挑战铂金地位 碳化钨可重塑塑料回收与清洁流程

美国罗切斯特大学团队最新研究显示,一种早已广泛用于工业刀具和机械的低成本金属材料——碳化钨,在催化性能上有望取代昂贵且稀缺的铂金,不仅可高效回收塑料,还能推动更清洁、更节能的化学反应。

- 印尼发现迄今已知最古老岩画 距今至少6.78万年

一项最新研究说,考古学家在印度尼西亚东南苏拉威西省一处洞穴内发现的手印形岩画可追溯到至少6.78万年前,这是迄今已知最古老的人类创作岩画。相关论文21日发表在英国《自然》杂志网站上。

- 哈勃“翻旧账”:AI从档案中挖出1400个宇宙“怪胎”

欧洲航天局(ESA)的两名天文学家借助人工智能,从哈勃太空望远镜长达35年的观测档案中筛选出近1400个“异常天体”,其中包括800多个此前从未记录过的“天体异象”,为研究宇宙中罕见而古怪的结构打开了一座“数据金矿”。

- NASA“毅力号”发现古代海滩遗迹 火星或曾经宜居

近日,一项由伦敦帝国理工学院主导的国际研究揭示了火星上的一大突破性发现。据悉,NASA“毅力号”在火星杰泽罗陨石坑的“边缘单元”区域发现35亿年前古代海滩遗迹,这提供了火星曾长期存在稳定液态水湖泊与宜居环境的关键证据,将该区域潜在宜居时间线大幅延长。

- 官方揭秘空间碎片威力:每秒7公里 1克碎片相当于10克TNT炸药

近年来,空间碎片数量增长迅速,空间环境日趋恶劣,未来威胁将愈发严重。前段时间,神舟二十号航天员乘组返回前发现飞船返回舱舷窗出现裂纹,后经地面团队最终判断为空间微小碎片撞击产生的损伤,让神舟二十号不得不推迟返回。

- 纤维里塞进一台电脑 复旦团队发布超薄“纤维芯片”

想象一下,你穿着一件手感与普通衣物无异的衬衫,却能实时获取自身健康和周围环境数据,衣服还能自动加热或降温,甚至在你旅行途中为你推送本地交通、餐厅和景点信息。再往前一步,同样的纤维还能用于治疗神经系统疾病,或在远程手术中为医生提供触觉反馈,这些都正在成为现实。

- 竹子生命力有多强?穿透6米路灯向阳而生 长3天就能刺穿人体

穿过6米高的路灯杆子,冲破黑暗一路向上,最终向阳而生!前段时间,浙江新昌马路边的一棵竹子火了,据报道,是当地居民贾先生带着孩子路过偶然发现的。

- 亚洲首例 科莫多巨蜥孤雌生殖繁育成功

今日,太原动物园公众号宣布,该园两栖爬行动物馆在科莫多巨蜥繁育保护工作中取得重大科研突破。一只自2015年起在太原动物园生活的雌性科莫多巨蜥,在从未接触雄性的情况下,通过孤雌生殖成功孵化出健康幼体。

- 巴西雨林锐减扰动生态:研究警告部分蚊种正“改喝人血”

一项发表于《生态与进化前沿》(Frontiers in Ecology and Evolution)的最新研究显示,在巴西大西洋沿岸雨林残存的生态斑块中,部分蚊虫物种正越来越多地把人类当作主要吸血对象,这一变化可能显著提升多种病毒传播给人类的风险。研究团队指出,这种“偏爱”未必源自蚊虫天生喜好,而更可能是森林破碎化、物种多样性下降后,蚊虫在可选择宿主急剧减少情况下的“就近选择”。

- 灵长类牙齿重新书写了人类进化史的关键篇章

一项大规模灵长类牙齿对比研究显示,长期被视为古人类使用“牙签”清理牙缝证据的细窄沟槽,其实在野生灵长类中也会自然形成,这对“牙签沟=早期刷牙或剔牙习惯”的经典解释提出了严峻挑战。

- 科学家严肃审视“狗会说话吗”这一古老问题

几百年来,人类始终对“会说话的狗”充满想象:一只能像人类一样开口交流的忠诚伙伴,频频出现在民间传说、文学作品和影视作品之中。如今,科学家开始用严谨的实验和综述研究,重新审视这一看似天马行空的问题,并借此探索狗与人类关系的本质。

- 国科大星际航行学院正式成立

据央视新闻报道,今天上午,中国科学院大学星际航行学院揭牌仪式在中国科学院与“两弹一星”纪念馆举行,标志该学院正式成立。中国科学院战略高技术研究局局长朱俊强院士任星际航行学院院长。

- 中科院成功研制场强35.6T全超导磁体

据央视新闻报道,近日,由中国科学院电工研究所和物理研究所联合攻关研制而成的全超导用户磁体,成功实现了中心磁场达到35.6特斯拉的最高磁场强度。这是目前全球该领域的最高纪录,标志我国在高温超导应用方面已具有国际先进水平,将为物质科学、生命科学、核聚变研究等提供技术支撑。

- 宇宙“隐形骨架”首现真容 詹姆斯·韦伯绘制迄今最清晰暗物质地图

天文学家首次绘制出一幅分辨率前所未有的宇宙暗物质地图,勾勒出这一“隐形物质”如何搭起宇宙大尺度结构的“骨架”,进而塑造星系、恒星乃至行星和生命诞生的舞台。这项研究由英国杜伦大学、美国宇航局喷气推进实验室(JPL)以及瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)联合牵头,相关成果于1月26日发表在《自然·天文学》期刊上。

- NASA展示新一代登月宇航服 能蹲能跪能劈叉

美国即将开始自己的载人绕月飞行任务,在这个时候NASA展示了新的宇航服。现在,NASA展示了为阿尔忒弥斯三号任务研发的AxEMU(舱外机动装置)登月宇航服测试情况。按照官方的说,新的宇航服提供了前所未有的机动性,其在关节灵活性上显著增强,使宇航员能够完成深蹲、跪姿、拾取岩石等动作。

- 罕见“心跳”黑洞现异样偏振信号 挑战现有X射线理论

一项利用美国国家航空航天局(NASA)成像X射线偏振探测器(IXPE)的最新研究显示,银河系内一处黑洞候选体在喷发高能辐射时呈现出极为罕见、令科学家困惑的偏振特征,或将改写人类对黑洞周围物质行为的理解。

- 这种身披棘刺的动物适应了森林火灾 被火烧成平头也不逃跑

今天看到一个话题:那些披甲的哺乳动物是否能够抵御喷火器?我一下子就想到了几年前看到的一张照片:照片中这个动物是短吻针鼹,这是我知道的、真正适应自然火灾的披甲哺乳动物(毕竟“针甲”也是甲)。

kasim

frankh

小夫子

玩血

cyk553312

魏魏

牛天王

Yeb123

jimmyfluore

Cloud_Atlas

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士

匿名人士